TOP

「教育」が「IT化」によってどのように変化するのか定点観測するwebサイト

現在、教育現場でIT化が進んでいます。

「koedo」は、教育現場に携わる方の声(koe)とアクション(do)を記録するために立ち上げたwebサイトです。

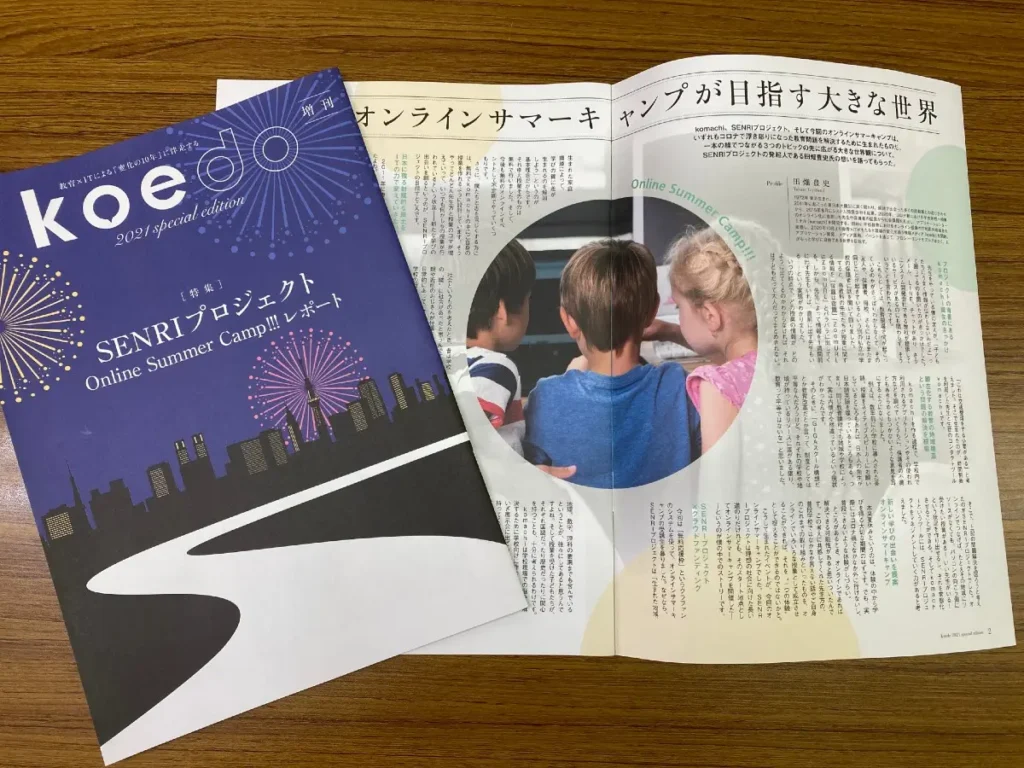

季刊誌「koedo」につきまして

「koedo」は、掲載中の記事を1冊にまとめ、季刊誌「koedo」として発刊しています。

また、2021年夏休みに「koedo」を運営している株式会社ジオグリフが企画・運営に携わった「SENRIプロジェクト Summer Camp!!!」において行われた各授業の工夫等を、高校生や大学生に執筆体験をしていただいていました。

2021年秋、「koedo 増刊号」として発刊したものを、現在、ダウンロードできます。

季刊誌「koedo」にご興味がある方は、ぜひ、株式会社ジオグリフにお問い合わせください。

願書を書くときに大切なことは?

立春は過ぎたものの、まだまだ寒い日が続いています。

受験シーズン真っ只中の皆さま、ご家族さま、お身体には十分に気を付けてください。

さて、受験と言えば…。願書の志望動機を書くのに困った経験がある方も少なくないのではないでしょうか。いまではChatGPTをはじめとする生成AIに頼れば、あっという間に原案を作り上げてくれそうですが…。

実勢に生成AIに書かれたと思われる入学願書が多く見られるそうです。

「全部」ではなく、「一部」を生成AIに頼っていると思われる願書も多いそうです。

なかには「相談相手」にしているだけと考えている人もいるのでしょうが、なにかを参考にすると少なからず文章は引きずられるものです。

受験にしろ入社試験にしろ、大切な局面には、つたなくてもいいので自分の言葉で綴ることこそが大切なのかもしれません。

毎年、ほとんどの生徒が志願理由や自己PRを書けずに頭を悩ませている。学校で書き方を教えてもらったこともないし、練習したこともないからだ。生徒たちはどうすれば良いのかわからず、毎年途方に暮れている。

長くツラい受験勉強の日々の中で大きな不安に襲われたり、その不安から攻撃的になったりと受験生の心は忙しい。その不安や苛立ちの矛先は当然「お母さん」である。

私は「やりたいことがなければ勉強をして学力をつけた方がよい。」と思っている。しかしながら、本当にやりたいことがある子どもたちにとっては、専門の知識を身につけられる環境が最善だ。