【読書と学力】小学生の平均読書冊数が30年前の2倍強! 読書と学力向上に相関関係?

「読書量離れが進んでいる」と言われて久しいですが、社会人になってからは、むしろ「活字」を読む機会は増えていると言われています。これまで電話や対面でやり取りしていたことをメールやチャット、SNS等を利用する機会が増えたからです。

では、子どもの読書量はどうなのでしょうか。全国学校図書館協議会が令和6年6月に全国の4年生以上の小学生・中学生・高校生を対象に調査を行っています。

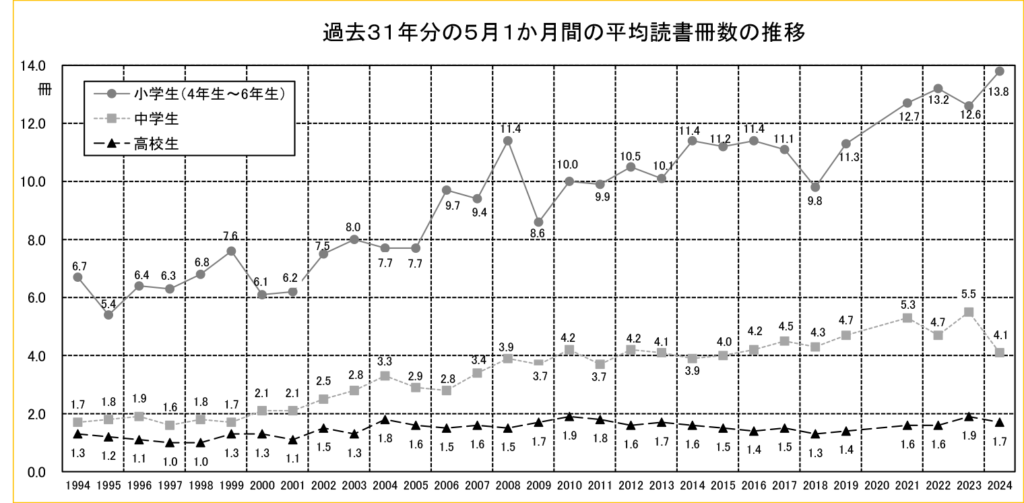

この調査によると、5月1か月間の平均読書冊数は小学生が13.8冊(前回比+1.2冊)、中学生が4.1冊(前回比-1.4冊)、高校生が1.7冊(前回比-0.2冊)となっています。

小学生は増減を繰り返しながらも読書量は増えていて、1994年の2倍強となっている一方で、順調に読書量が増えていた中学生は減少、高校生は調査開始以降ほぼ横ばいの状態が続いています。

これは学年が進むにつれて習い事が増えるなど、ほかの活動に時間を取られていることが原因と考えられます。特に中学3年生・高校3年生は受験勉強に時間が取られるため、読書をする時間がないのかもしれません。

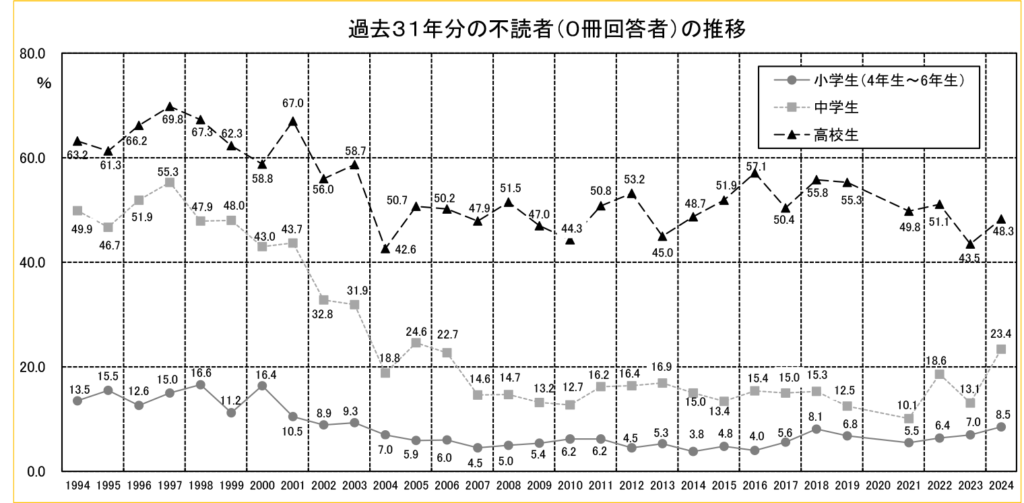

また、5月1か月に1冊も本を読んでいない不読率の割合は、小学生が8.5%(前回比+1.5%)、中学生が23.4%(前回比+10.3%)、高校生が48.3%(前回比+4.8%)となっており、すべての校種で不読率が増加していることが判明しました。

本を読んでいる子どもと読んでいない子どもの家庭環境の違いは?

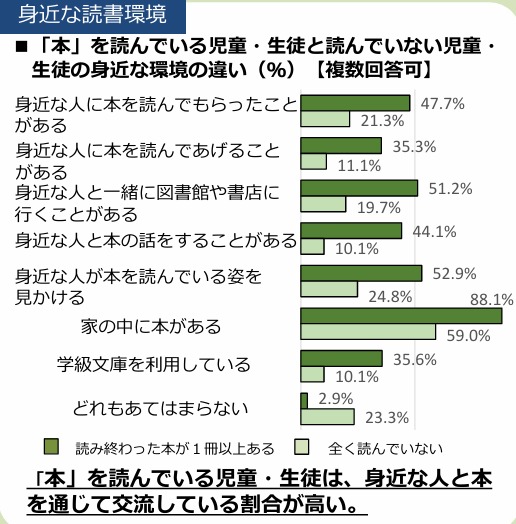

本を読んでいる子どもと読んでいない子どもの家庭環境にはどのような違いがあるのでしょうか。

令和6年に東京都が公立小中学校を対象に行った調査によると、本を読んでいる子どもは家に本があり、身近な人が本を読んでいる姿を見ている割合が高いことがわかります。

活字の多い本は苦手だけど、マンガは好きという子どももたくさんいます。

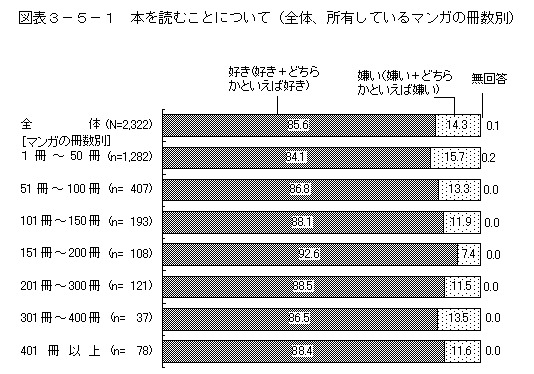

少し古い資料ですが、平成16年に文部科学省が行った「親と子の読書活動に関する調査」によると、マンガを所有している子どもの8割以上が「本を読むことが好き」と回答しています。

子どもに読書習慣を身に付けさせるために、子どもの手が届く場所、それも普段過ごしているリビングや子ども部屋などに本を置くスペースを確保することも推奨されています。難しい本ばかりを用意するのではなく、子どもの好奇心を刺激するよう、さまざまなジャンルの本を用意するのもいいかもしれません。

読書と学力向上の関係は?

本をたくさん読むことで、どのような変化があるのでしょうか。

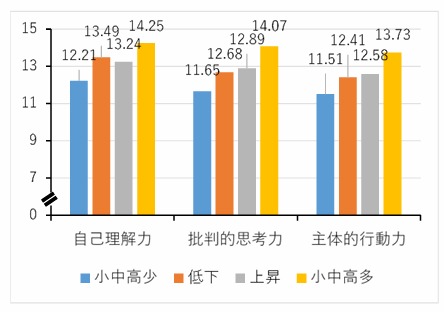

文部科学省の報告書によると、小学校・中学校・高校を通して読書量が多かった人は、そうではなかった人よりも自己理解力や主体的行動力といった非認知能力が高い傾向にあることが分かっています。

文部科学省(2025.10.17現在)

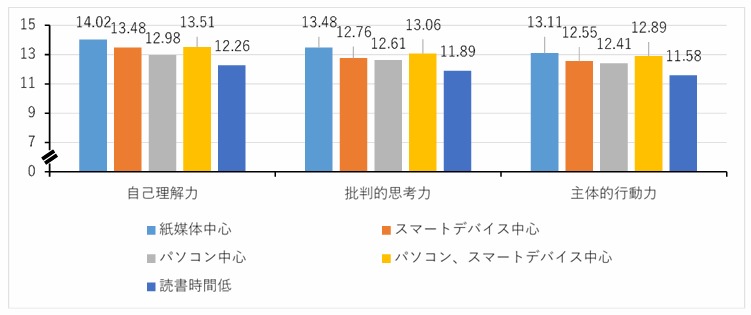

また、紙媒体の読書を中心にしている人と比較すると低いものの、主にスマホやパソコンを利用して読書をしている人も、読書をしていない人よりは非認知能力が高い傾向にあることが判明しています。

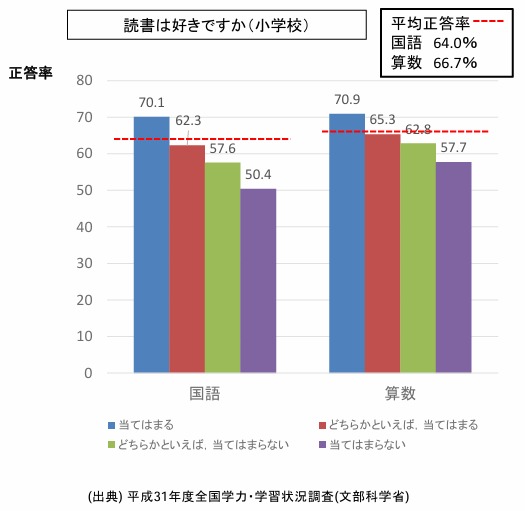

さらに、同報告書によると、小学生に対して「読書は好きですか」という質問に対して「読書が好き」と回答した児童は、国語・算数のいずれにおいても正答率が高かったことから、読書が学力向上にいい影響を与えている可能性があります。

ただ、こうした調査で判明するのは「読書と学力に相関関係」だけということに注意が必要です。つまり、読書をしているから学力が高いのか、学力が高い子どもが読書をしているかはわからないということです。

どんな本を読むといい? 読書のメリットは?

読書をすることでどのようなメリットがあるのでしょうか?

たとえば次のようなことが挙げられます。

- 集中力が養われる

- 読解力や語彙力が向上する

- 想像力や表現力が高まる

- コミュニケーション能力が向上する

- 知識を獲得できたり、知的好奇心が刺激されたりする

では、フィクションとノンフィクションのどちらが、より効果を期待できるのでしょうか。

国内で行われた研究ではありませんが、近年、フィクションを読む頻度と学力向上や認知・社会性の発達に明確な相関関係が認められることが判明しました。一方、意外なことにノンフィクションを読む頻度と学力向上に明確な相関関係が見られないという報告が出ています。

フィクションを読むということは、登場人物の心情や状況を想像する必要があるため、共感力が高まったりコミュニケーション能力の向上につながったりしていると考えられます。

もちろんノンフィクションを読むことにもメリットはあります。

ノンフィクションを読むことで専門知識が身に付いたり、時事問題への理解が深まったりするからです。また、知らない世界をのぞき見ることができ、知的好奇心が刺激されることもノンフィクションを読むメリットとして考えられます。

さいごに

残念ながら元となる資料を見つけることができませんでしたが、大人に強制されて読書をするのではなく、子ども自身が楽しむために読書をすることで認知能力が高まることが、ロンドン大学の研究で実証されているそうです。

SNSの発達で活字に触れる機会自体は増加しています。

しかし、たとえばX(旧Twitter)は文字数制限があるため、どうしても略語が増えてしまいがちです。また、誤解を与えるような表現になってしまう可能性があります。

なにも難しい本を読む必要はありません。マンガを読むことが好きな子どもの多くは本を読むことが好きという調査結果も出ています。

koedoでは、今後も読書と学力の関係について定点観測を続けていこうと考えています。

(koedo事業部)

<参照>

- 学校図書館に役立つ情報「学校読書調査の結果」/公益社団法人全国学校図書館協議会

- 令和6年度子供読書活動推進に関する調査の集計結果について<概要版>/東京都

- 子供の読書活動に関する現状/文部科学省

- 親と子の読書活動等に関する調査/文部科学省

- 【読書量の多い子は学力が高い】ハーバード大学が実証:「フィクション」vs「ノンフィクション」役立つのはどっち?/こそだてマップ