【不登校という選択】令和6年度 不登校の小中学生35万人を突破! 新規不登校児童生徒数は減少

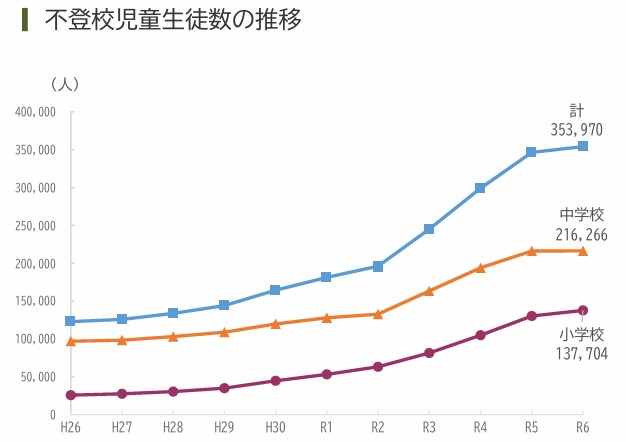

令和7年10月、文部科学省は令和6年度の「問題行動・不登校調査」を公表しました。これにより国公市立小中学校で年間30日以上欠席した不登校児童生徒数が12年連続増加して、35万3970人(前年度34万6482人)だったことがわかりました。

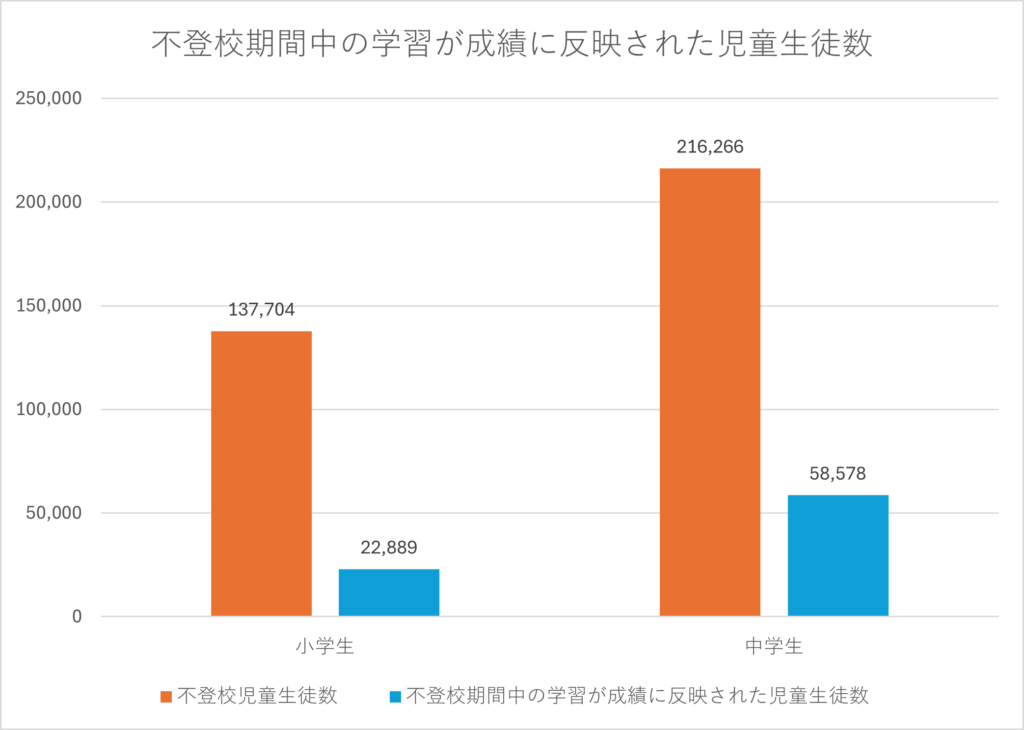

不登校児童生徒数の内訳を見てみると小学校で13万7704人(前年度13万370人)、中学校では21万6266人(前年度21万6112人)と、いずれも過去最高を更新。

これは小学校では44人に1人、中学校では15人に1人が不登校だということを示しています。つまり仮に1クラス30人とした場合、中学校では1クラスに2人の不登校生徒がいることになります。

一方で増加率は小学校で5.6%(前年度24%)、中学校0.1%(前年度11.4%)となっていて、小学校・中学校全体でみると増加率は2.2%(前年度15.9%)と、前年度と比較すると増加率は低下しています。

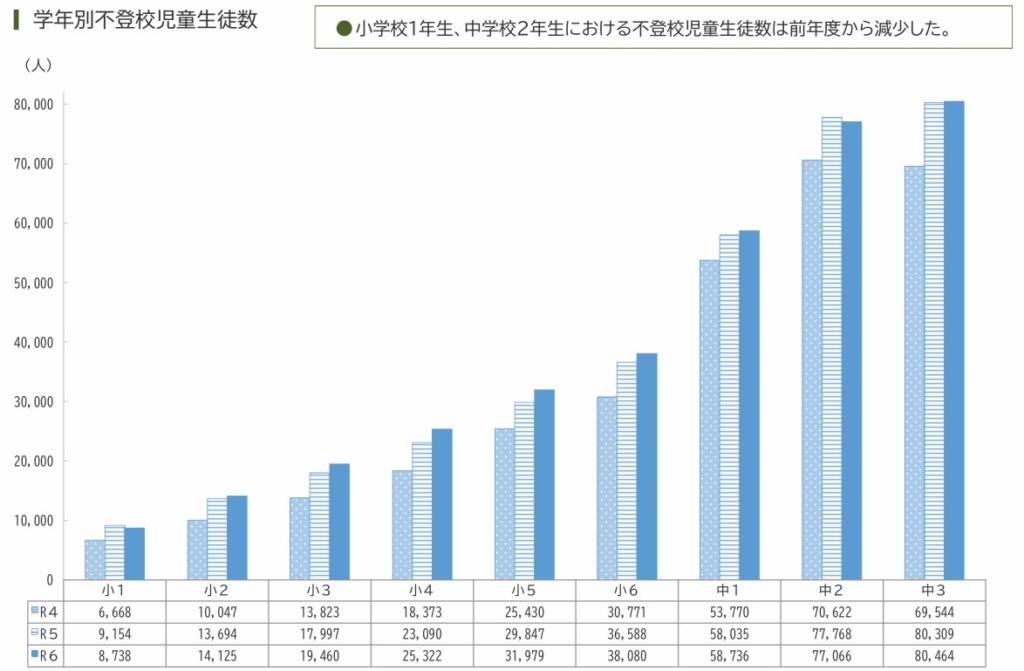

学年別に見てみると、全体的に不登校児童生徒の増え方が緩やかになっていて、小学校1年生と中学校2年生においては減少したことが分かりました。

新規不登校者数および継続率、いずれも減少

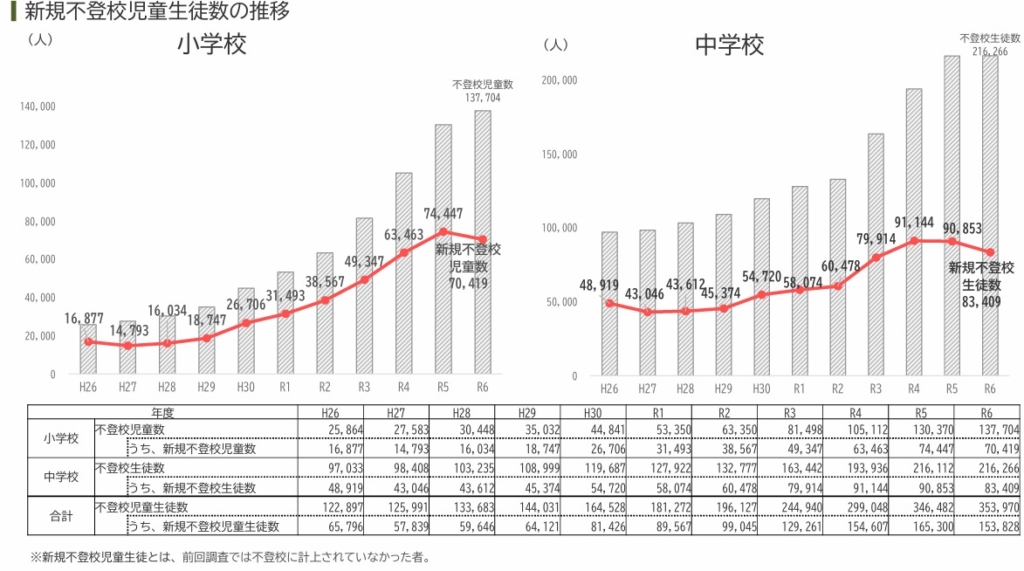

「不登校を選択」した児童生徒のうち、前回の調査では「不登校」ではなかった新規不登校児童生徒数は、小学校で7万419人(前年度7万4447人)、中学校で8万3409人(前年度9万853人)と、小学校・中学校いずれにおいても前年度から減少しています。

新規不登校児童生徒数が減少したのは、9年ぶりです。

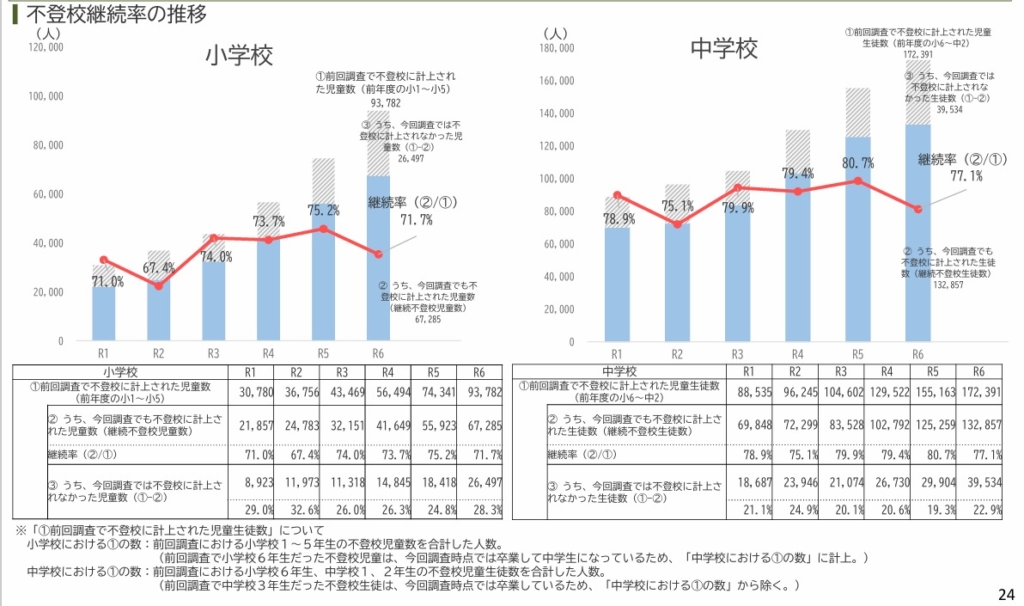

また、前回の調査で「不登校」だった児童生徒のうち、今回の調査でも「不登校」だった児童生徒の割合は、小学校で71.7%(前年度75.2%)、中学校77.1%(前年度80.7%)といずれも前年度から低下していました。

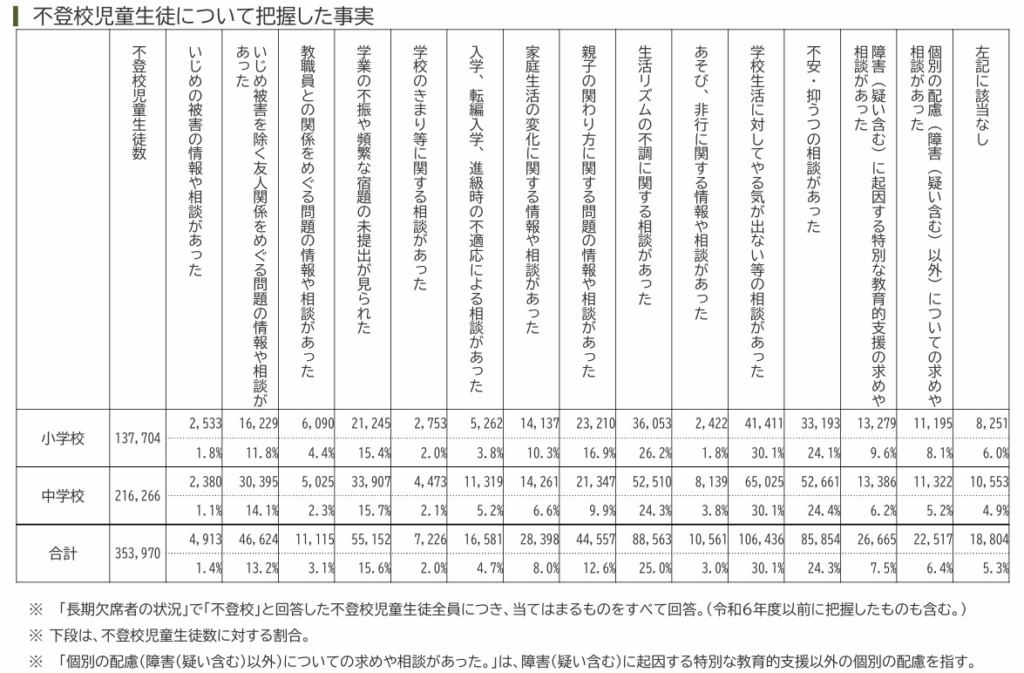

不登校の理由でもっとも多かったのは?

では、子どもたちはどのような理由で「不登校」を選択したのでしょうか。

文部科学省の調査によると、学校側に相談があったなかでもっとも多かったのは、小学校・中学校いずれにおいても「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」で30.1%、次いで「生活リズムの不調に関する相談」が25%、「不安・抑うつの相談」が24.3%と続いています。

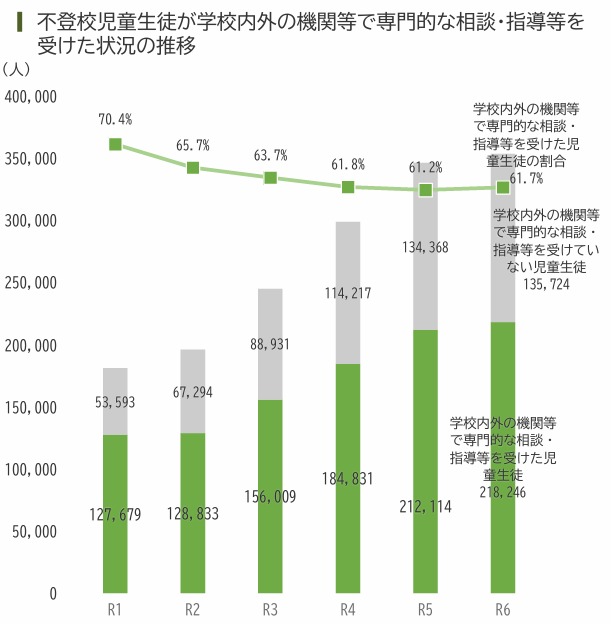

また、「不登校」を選択した児童生徒のうち学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けたのは21万8246人(前年度21万2114人)でした。つまり、不登校児童生徒の4割程度は、不登校期間中に相談や指導等をまったく受けていないことが判明しました。

文部科学省(最終確認日:2025.11.6)

「出席扱い制度」の現状

子どもが「不登校」を選択するに至る背景には、さまざまな要因があります。

そのなかには、いまは学校には通えないけれど勉強は続けたいと考えている子どもや、進学したいと考えている子どももいます。

文部科学省は不登校児童生徒の増加に伴い、令和元年10月に「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」のなかで、文部科学省が定める一定の条件を満たすことで、学校に通えていなくても出席日数として認める「出席扱い制度」について言及しています。

この通知によると、現在、不登校を選択した子どもを「出席扱い」とするための方法は次の3つです。

- 教育支援センターへ通う

- フリースクールに通う

- 自宅でICTを使ったオンライン学習を行う

この3つのうち2つは学校内外の公的機関等に通うことを指していて、「出席扱い」とするためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

- 原則として教育支援センター等の公的機関へ通所していること、それが困難な場合には校長が教育委員会と十分な連携をとって「適切」と判断した民間施設に通所していること

- 当該施設に相談・指導を受けることを前提とすること

- 学習の評価は、学校外の公的機関や民間施設における学習計画や内容が学校の教育課程に照らして判断すること

また、自宅でICT等を活用した学習を行って「出席扱い」とするためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

- ICTや郵送、FAXなどを利用して提供される学習であること

- 訪問等による対面指導が適切に行われること

- 子どもの学習の理解の程度を踏まえた学習計画であること

- 対面指導や学習活動の状況について、校長が状況を十分に把握していること

- 子どもが学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること

- 学習活動の評価は、学習の内容や計画を学校の教育課程に照らし判断すること

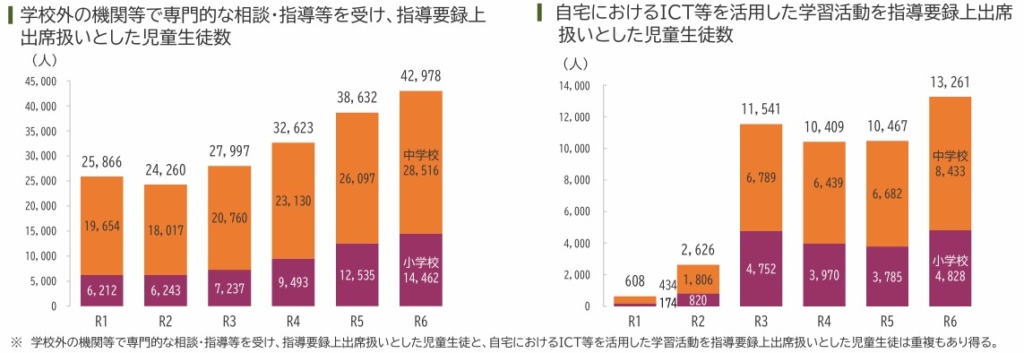

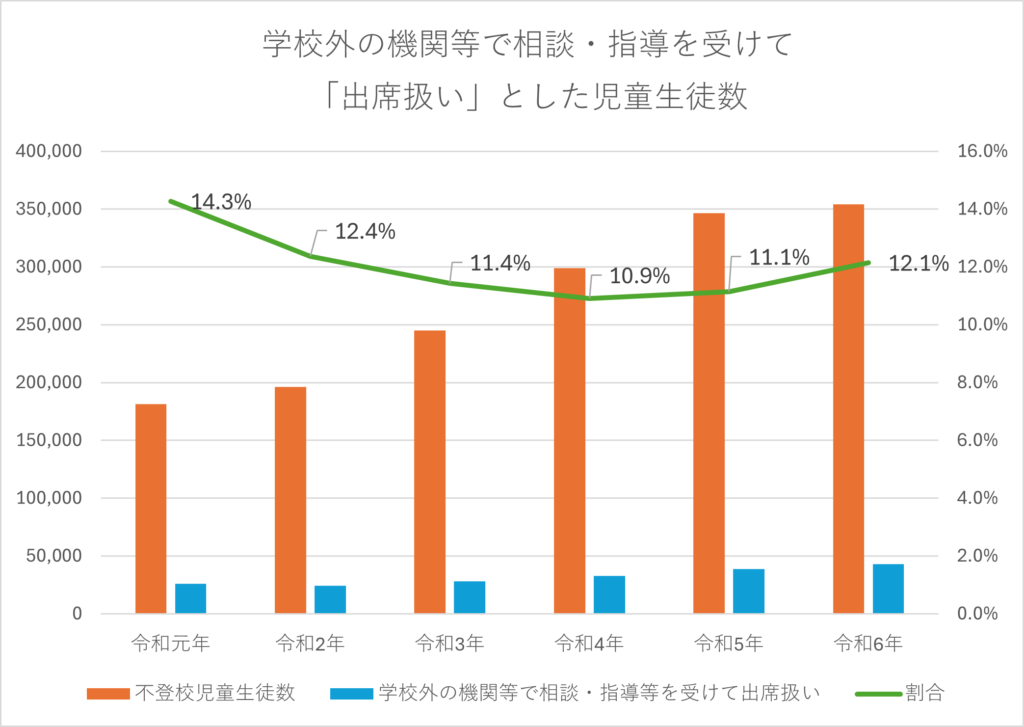

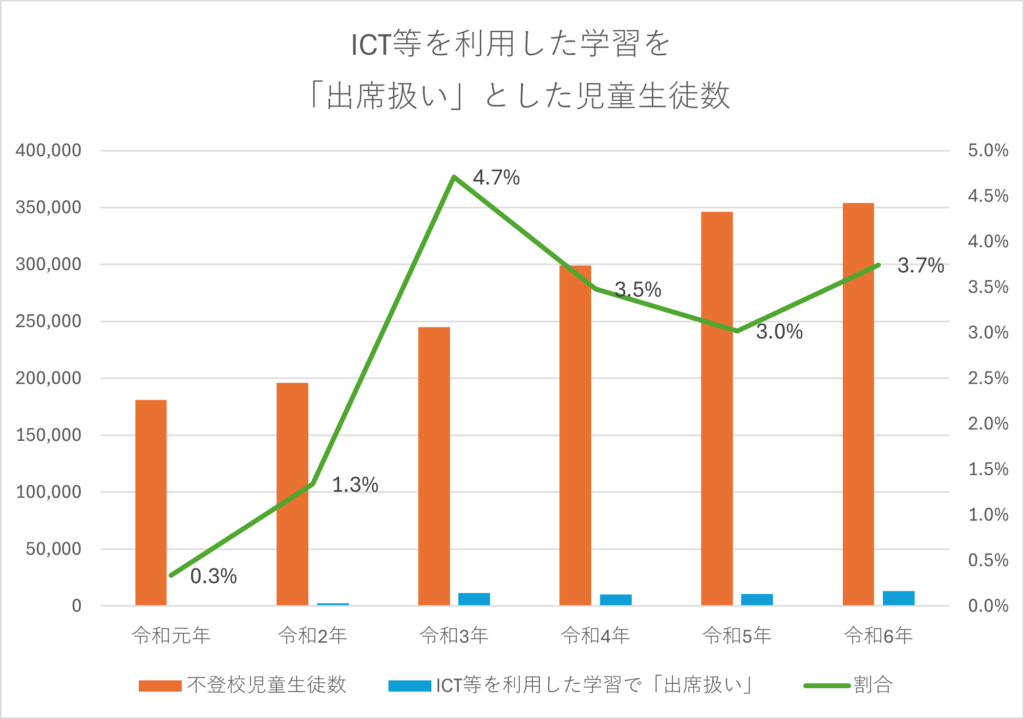

文部科学省の調査によると、令和6年度、学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受けて「出席扱い」となった児童生徒は4万2978人(前年度3万8632人)、自宅においてICT等を活用した学習活動が「出席扱い」となった児童生徒は1万3261人(前年度1万467人)でした。

ICT等を利用した学習活動を「出席扱い」とする児童生徒数は、令和3年をピークに一度減少していましたが、4年ぶりに大幅に増加しています。

一見すると「出席扱い制度」を利用している児童生徒が増えているようにも見えますが、不登校児童生徒数が増加しているため、残念ながら利用者の割合が増加傾向にあるとは言えません。

令和6年度に学校外の機関等で相談・指導を受けて「出席扱い」となった児童生徒数は12%でここ数年は横ばい状態が続いています。一方で、ICT等を利用した学習が「出席扱い」となった児童生徒数は5%にも届いておらず、もっとも利用者が多かった令和3年度でも4.7%の児童生徒しか利用していなかったことが分かります。

「出席扱い」となる児童生徒数が少ない理由としては、「出席扱い制度」の認知度が低いこと、「出席扱い制度」を活用するまでの流れが分かににくいというようなことが考えられます。

また、不登校期間中に自宅や学校外の機関等において行った学習が成績に反映されたのは小学生が2万2889人、中学生が5万8578人でした。つまり、7割以上の不登校児童生徒の学習は成績に反映されていないということです。

不登校の子ども一人ひとりに寄り添った制度を検討中

令和7年11月、文部科学省は不登校の子ども一人ひとりに寄り添って学習計画を作成し、その成果を評価する制度を検討している旨を発表。この制度では、教育支援センターに通う児童生徒のうち次のような子どもを対象にしようと考えています。

- 教育支援センター等による早期の伴走支援があれば、学びに向かうことができる状態にある

- 一定の不登校期間を経て、心身の状態が回復傾向にあり、「学びたい」という意欲を持ちつつある

- 現在、校内外の教育支援センターで前向きに学習に取り組んでいる

さいごに

文部科学省の調査により、令和6年度に不登校を選択した児童生徒数は小学生・中学生を合わせて35万3970人だったことが分かりました。不登校児童生徒数は12年連続して増加していますが、増加率は小・中学生合わせて2.2%(前年度15.9%)と、前年度と比較すると低下しています。

不登校児童生徒が増えるなか、文部科学省は、教育支援センターに通う児童生徒を対象に不登校の子ども一人ひとりに寄り添った学習計画を作成・評価する制度を検討していることを発表しました。

検討中のこの制度では、不登校の子どもの状態を「休み始め」「休養期」「回復期」の3つに分け、「休み始め」や「回復期」にいる児童生徒を対象に、本人や保護者を含めて面談などを行い、学習を総合的に判断して評価しようとしていて、次の学習指導要領が改訂される時期に合わせて導入できるよう検討が進められています。

koedoでは、今後も不登校について定点観測を続けていこうと考えています。

(koedo事業部)

<参考>