【小学生へのスマホの普及】SNSを起因とした犯罪、ごく普通の投稿内容でも被害に

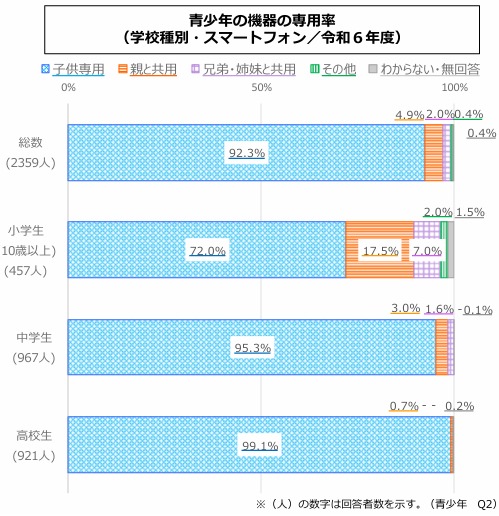

こども家庭庁が令和7年に公表した「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(概要)」によると、令和6年11月の時点でインターネット利用時に自分専用のスマートフォンを利用する割合は10歳以上の小学生で72%、中学生で95.3%、高校生で99.1%に上ることが分かりました。

子ども家庭庁(最終確認日:令和7年11月19日)

子どもにスマートフォンを持たせる理由として挙げられることのひとつが、緊急時の連絡です。公共交通機関を利用して通学したり、習い事に通ったりする場合、子どもと連絡が取りやすいということは保護者にとって安心につながります。

また、共働き世帯が増えた現在、LINEなどをつかうことで相手の状況をあまり意識することなくコミュニケーションを取ることもできます。

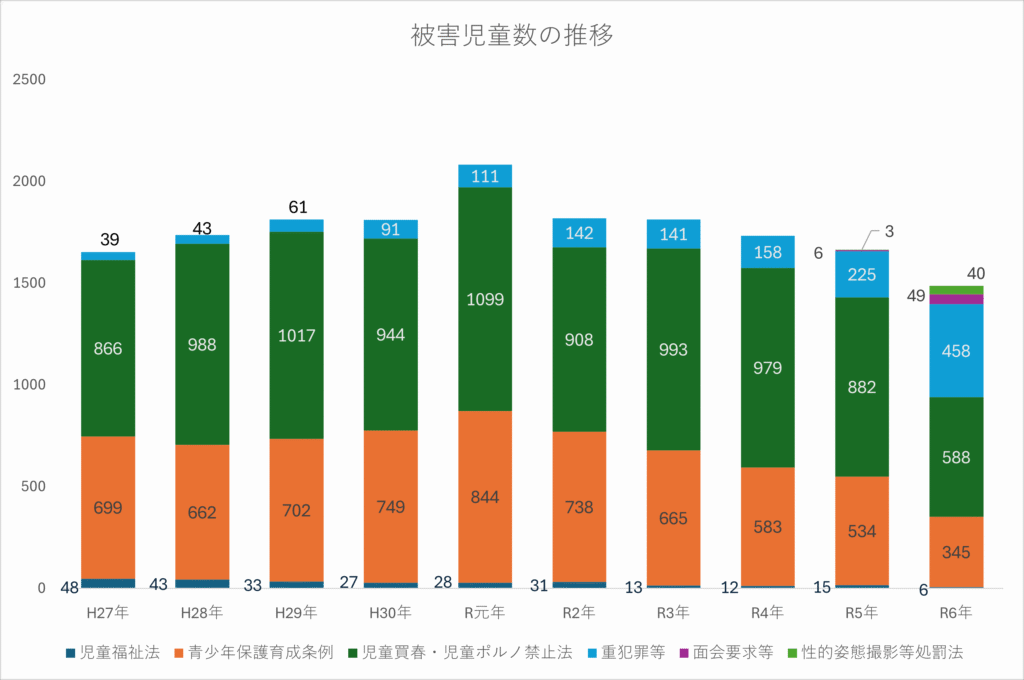

その一方で、ここ数年、SNSを起因とした事件に巻き込まれる子どもの数が高い水準で推移しています。

SNSを利用した犯罪被害児童数、高い水準で推移

スマートフォンは通話やメールなどの通信機器としてだけ使われているわけではありません。大人と同じく子どもも、オンラインゲームやSNSといったアプリをインストールすることで、保護者が知らないところで知らない人とつながりやすくなります。

実際、スマートフォンを悪用した犯罪が後を絶ちません。

ここでいうSNSに起因する事件とは、SNSを通じて面識のない被疑者と被害児童が出会い、交際や知人関係に発展する前に被害にあった事件を指しています。

令和6年の被害児童数は全体的に前年を下回っていますが、「重要犯罪」が大幅に増えています。そのなかでも「不同意性交」は96人から287人、「不同意わいせつ」は33人から102人とおよそ3倍も増加しています。

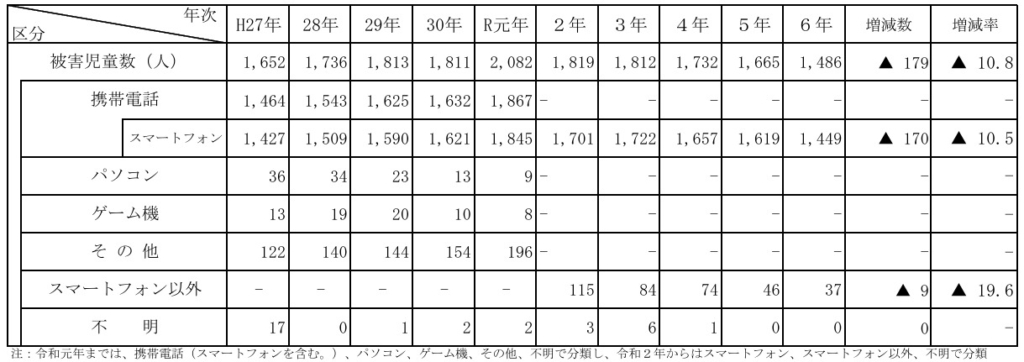

なお、SNSを起因とした犯罪に巻き込まれた児童のうち9割がスマートフォンを利用していました。

フィルタリングの利用割合は?

被害に遭った児童はフィルタリングを利用していたのでしょうか?

警察庁の調査によると、被害に遭った児童のうち判明しているだけでも約9割がフィルタリングを利用していませんでした。

では、そもそもフィルタリングを利用している子どもの割合はどれくらいなのでしょうか?

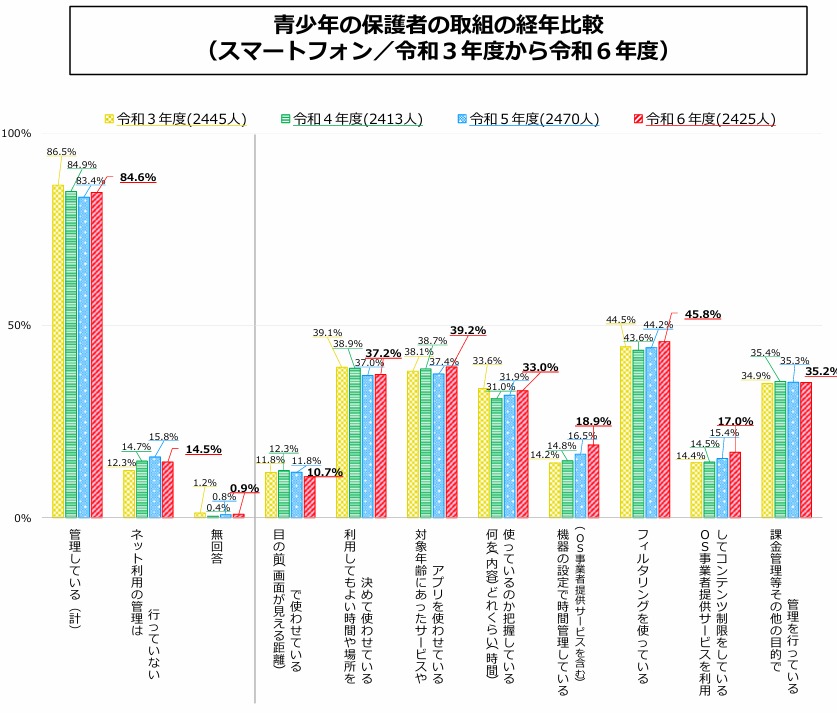

子ども家庭庁が、子どものインターネット利用に関する保護者の取り組みについて行った調査によると、10歳以上の小学生と中学生の保護者の9割以上が、子どもがインターネットを利用する際になんらかの取り組みを行っていることが分かりました。

このうち「フィルタリングを利用している」と回答した保護者は45.8%と半分にも届いておらず、ここ数年横ばい状態が続いています。

最初の投稿、だれがどんな内容で投稿?

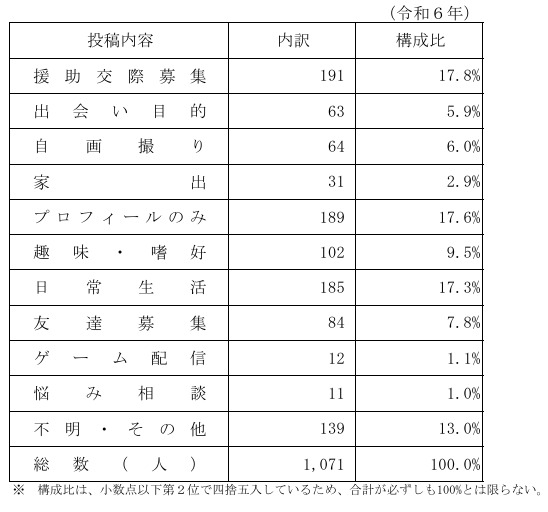

ところで、SNSを起因とした犯罪に巻き込まれた際の、最初の投稿はだれが、どのような内容で行っていたのでしょうか?

警察庁の調査によると、犯罪に巻き込まれた子どものうち7割以上が自分から最初の投稿を行っています。投稿内容としてもっとも多かったのは「援助交際」で17.8%となっていますが、「プロフィールのみ」が17.6%、「日常生活」が17.3%と、出会い目的ではなくて日常の何気ない投稿でも事件に巻き込まれていることが分かります。

スマホ等を利用したいじめの状況

子どもがスマートフォンを持つことでトラブルに遭うのは、「見知らぬ人」を相手にしたものだけではありません。

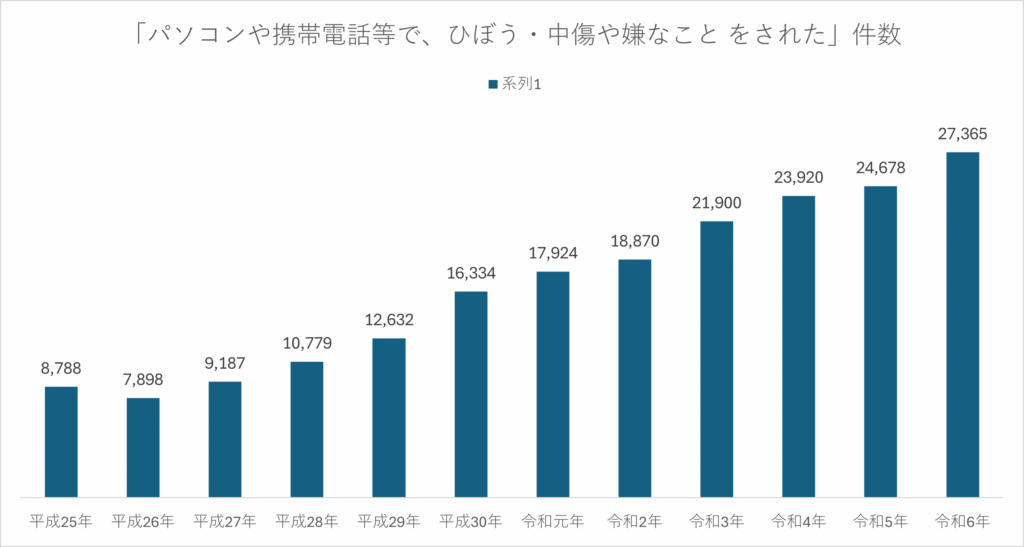

文部科学省が行った調査によると、令和6年度に確認された「いじめの態様」のうち小学生の9.3%、中学生の13.9%が「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」と回答しています。

パソコンや携帯電話等によるひぼう・中傷は年々増加していて、令和6年度は小学校・中学校・高校・特別支援学校を合わせて27,365件確認されています。

インターネット上に書き込まれた情報は、すぐに広まってしまうだけではなく、完全に削除することは容易ではありません。特にSNSを利用した場合は、ほぼ不可能と言ってもいいかもしれません。

文字でのやり取りは、直接人と会って話すよりもトラブルに発展しやすい傾向にあります。SNS等になにかを書き込む際には、最低限、次のようなルールを守る必要があります。

- ひぼう中傷するような内容を書かない

- 差別的な発言を書かない

- 不確かな情報を書かない

- プライバシーに関わる情報を書かない

もっとも大切なのは、書いた内容は不特定多数の人が見る可能性があることを意識することです。

おまけ GIGA端末を利用したトラブル

サイバー犯罪やインターネット利用によるトラブルが発生しているのはスマートフォンだけではありません。政府が主導した「GIGAスクール構想」により1人1台配布された端末を利用したトラブルも確認されています。

少し古いデータですが、令和3年にトレンドマイクロ株式会社が、小学1年生から中学3年生の子どもを持つ保護者および、学校の教員を対象に「GIGAスクールにおけるセキュリティ実態調査」を行っています。

この調査では保護者の22%、教員の38.5%が「GIGAスクール構想」で配布された端末を利用して、子どもが何らかのトラブルを経験したと回答しています。

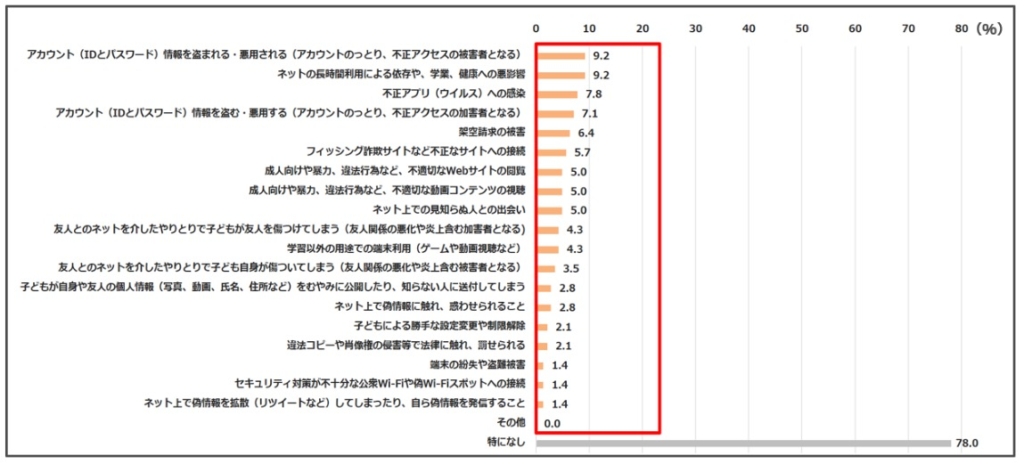

保護者に対し「子どもが経験したトラブル(複数回答可能)」について質問したところ、もっとも多かったのは「アカウント(ID・パスワード)情報を盗まれる・悪用される」と「ネットの長時間利用による依存や、学業、健康への悪影響」でいずれも9.2%でした。

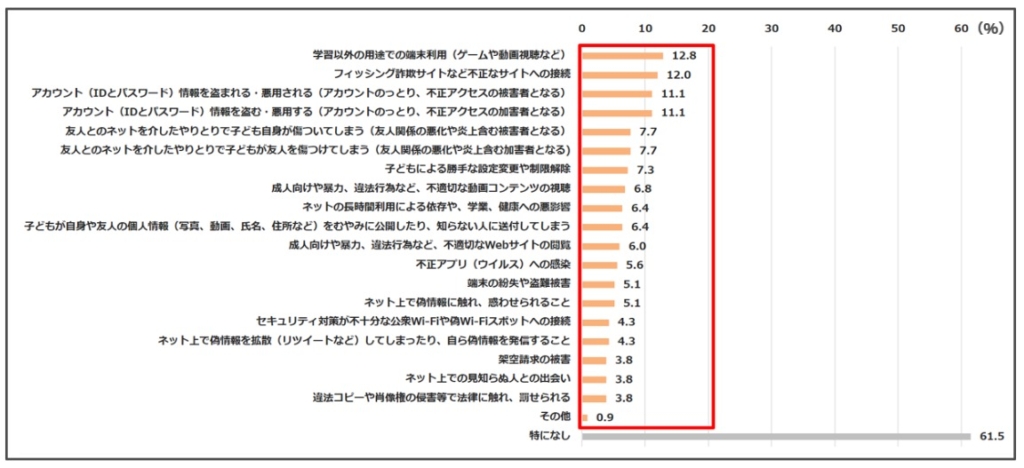

教員に対して同じ質問をしたところ、「学習以外の用途での端末利用」が12.8%ともっとも多く、「フィッシング詐欺サイトなど不正なサイトへの接続」が12.0%と続いています。

また、被害者としてトラブルを経験した子どもがいるだけではなく、アカウントののっとりや不正アクセスを行ったり、インターネットを介したやり取りで友人を傷つけてしまったりなど、加害者としてトラブルに関わっている子どもがいることも分かりました。

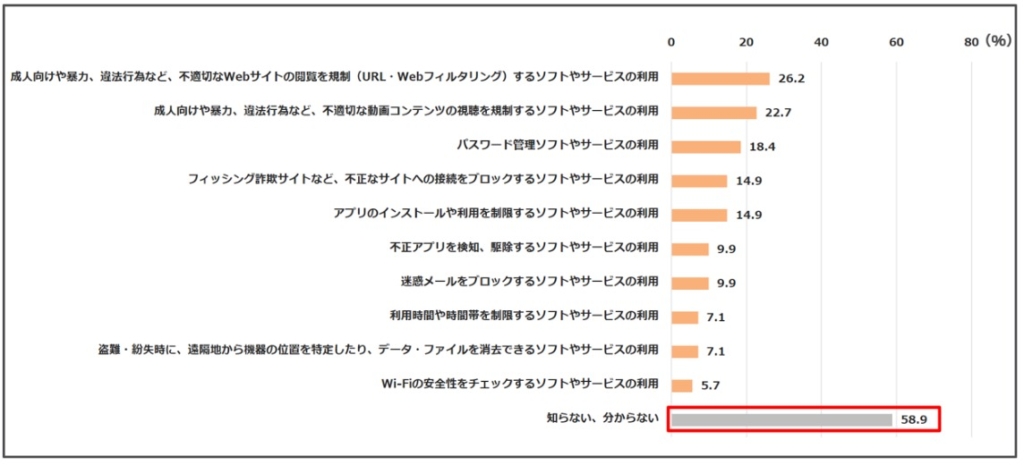

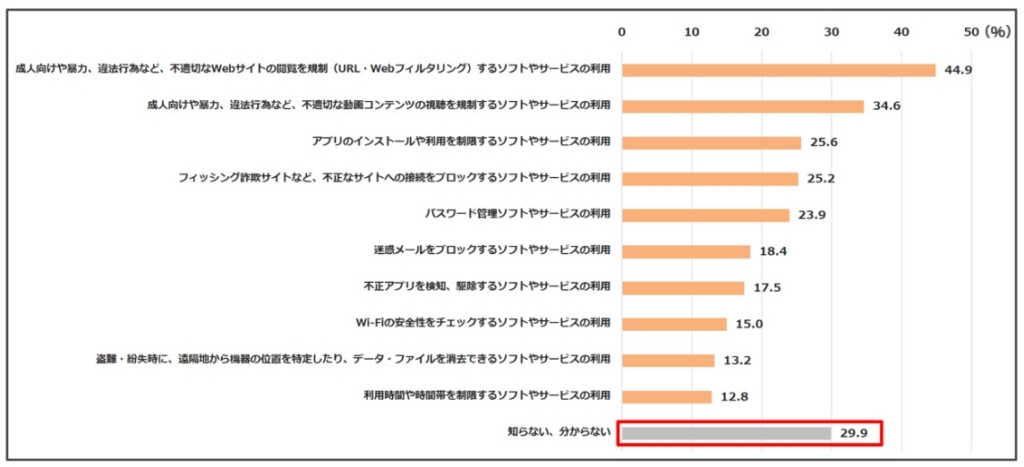

この調査では、保護者と教員に対してGIGAスクール構想により配布された端末について、「どのような技術的対策が施されているか」の知識についても質問を行っています。

その結果、保護者の約6割、教員の約3割が、配布された端末に危険を回避するためにどのような設定やツールが施されているかを「知らない・分からない」と回答しています。

トレンドマイクロ株式会社(最終確認日:2025.11.19)

トレンドマイクロ株式会社(最終確認日:2025.11.19)

では、インターネットを介したトラブルが起きているなか、子どもへの教育はどうなっているのでしょうか。

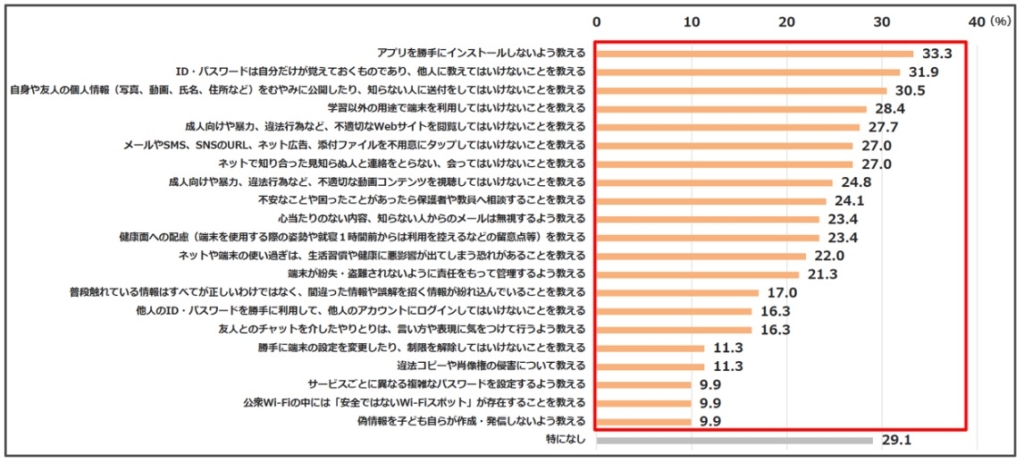

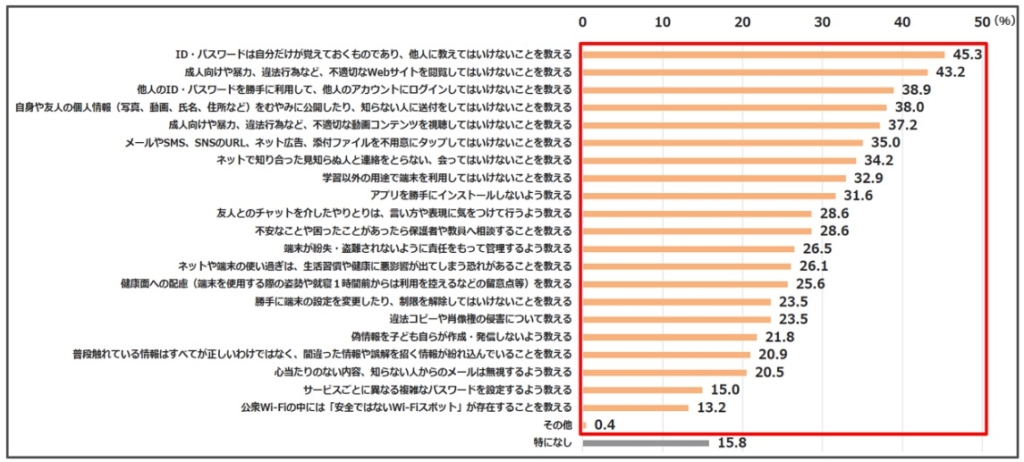

同調査で、端末を安心・安全に利用するための教育を行っているかどうか質問したところ、保護者の29.1%、教員の15.8%が端末を安全・安心に使うための対策を子どもに対して特になにもしていませんでした。さらに、子どもに対して教えている内容として挙げられたすべて項目で家庭で3割を少し超える程度、学校でも5割に達していないことが分かりました。

トレンドマイクロ株式会社(最終確認日:2025.11.19)

トレンドマイクロ株式会社(最終確認日:2025.11.19)

この調査が行われたのは令和3年で、「GIGAスクール構想」による端末が配布されて1年ほどしか経過していませんが、少なくとも当時はリテラシー教育が追いついていなかったことが伺われます。

さいごに

子ども家庭庁の調査によると、10歳以上の小学生のスマートフォンの所有率は72%となっており、多くの子どもがスマートフォンを利用しています。

スマートフォンは便利なツールである一方で、犯罪に巻き込まれる可能性もあるツールです。実際、SNSを起因とする犯罪に巻き込まれる子どもが後を絶ちません。

巻き込まれるだけではなく、子どもが加害者となっている事件も少なくありません。

対面で話すという行為以上に、お互いに顔が見えない文字でのやり取りは言い回しひとつで誤解が生じる可能性があるため注意が必要です。

大人が「当たり前」と思っていることが、必ずしも子どもにとっても「当たり前」とは限りません。子どもにスマートフォンを持たせる際には、子どもとしっかりと話し合い「やってはいけないこと」のすり合わせが必要なのかもしれません。

koedoでは、今後も小学生へのスマートフォンの普及について定点観測を行っていこうと考えています。

(koedo事業部)

【参考】

- 令和6年度青少年のインターネット利用環境実態調査調査結果(概要)/子ども家庭庁

- こどものスマホ利用を安全に! ネット犯罪から守るには?/政府広報オンライン

- 令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況/警察庁生活安全局人身安全・少年課

- 令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要/文部科学省

- GIGAスクールにおけるセキュリティ実態調査2021 ~子どもの約2割がGIGAスクール構想で配備された端末の利用でトラブルを経験~/トレンドマイクロ株式会社